АВАНГАРДИСТ КЛАВЕСИНА

Человек-легенда, композитор, клавесинист, просветитель, князь Андрей Михайлович Волконский родился 14 февраля 1933 г. в Женеве, в семье потомка древнего дворянского рода Михаила Петровича Волконского. Андрей уже в 5 лет начал импровизировать музыку. Сочиненные им еще в детстве пьесы слышал С.В. Рахманинов. Учился игре на рояле в Женеве и в Париже. В 1947 г. семья переехала в СССР В 1950-54 гг. Андрей Волконский учился в Московской консерватории, в классе композиции Ю.А. Шапорина. В жуткой обстановке борьбы с «формализмом» Волконский стойко шел против течения; учился он, по сути, сам - тому, чему хотел. В 1957 г. Волконский создал фортепианную пьесу «Musica stricta» («Строгая музыка»), с новаторским содержанием, музыкально воплощенным в авангардной серийно-додекафонной технике композиции (компакт-диск SMC CD 0118). Этим и другими последующими сочинениями Волконский открыл новый этап в истории современной русской музыки, за ним последовали и другие талантливые композиторы - Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина... Но идеологические запреты сработали, композитор вспоминал: «Еще несколько лет меня продолжали исполнять, но с 1962 года я был окончательно запрещен».

Органически неспособный к советскому двоемыслию, Волконский нашел для себя еще один путь - исполнительство старинной музыки на органе и клавесине. И в этой области он явился первооткрывателем. В 1959 г. состоялся первый в СССР сольный клавесинный вечер Андрея Волконского, посвященный музыке 17-18 веков. Продолжая интенсивно изучать старинную музыку, Волконский ищет певцов и в 1965 г. создает ансамбль «Мадригал», для исполнения музыки 14- 17 веков. Ансамбль и его руководитель дали тысячи концертов на территории всего Советского Союза, это была гигантская исполнительская, исследовательская и просветительская деятельность, отчасти компенсировавшая самому Волконскому отсутствие исполнений его сочинений.

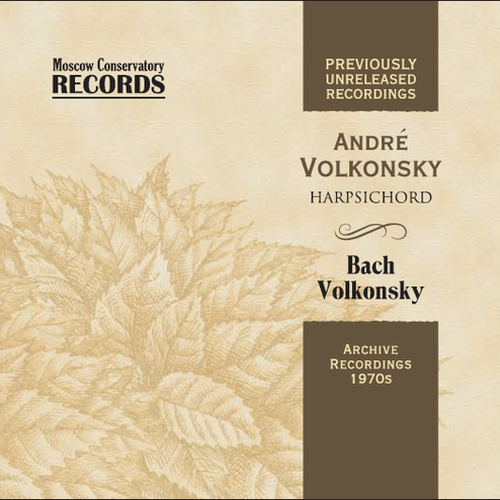

Политика гонений и запретов вынудила Волконского в 1973 г. эмигрировать - вновь! - сначала в Швейцарию, затем во Францию. Он выступает с клавесинными концертами, создает небольшой ансамбль «Нос Opus», записывает «Хорошо темперированный клавир» Баха. Разочарованный господствующими на Западе стилевыми направлениями, пишет мало. После 1995 г. Волконский больше не выступает, занимается исследованиями в области исторических темпераций и работая одним из кураторов «Беляевского фонда», помогавшего российским композиторам. Он умер в 2008 году в Экс-ан-Провансе. Проводящийся с 2010 г. Международный конкурс клавесинистов в Москве носит его имя.

(по статье Ю.Н. Холопова)

Слушая сегодня клавесинные записи Андрея Волконского 1960-70-х годов, поражаешься тому, как радикально они отличаются и от стиля первопроходцев Ванды Ландовской, Ральфа Киркпатрика и других, и от нынешних аугентистов. Словно за клавесин сел человек, прекрасно играющий на инструменте, но посмотревший на музыку 17-18-веков абсолютно свежими, «своими» глазами, минуя барьеры «исторических» стилей, правила исполнения орнаментики и артикуляции, переделывающий даже жанровую основу на свой, очень субъективный и очень убедительный лад. Откуда такая смелость, несхожесть - и глубинная масштабность интерпретаций Волконского? Процитирую вопросы и ответы из книги Елены Дубинец «Князь Андрей Волконский. Партитура жизни»:

«В записи «ХТК» вы выступаете как композитор, как будто вы сами сочинили музыку, которую исполняете». - «Да, я согласен. Должен сказать нескромную вещь. Мне кажется, что всю музыку, которая раньше написана и которая мне нравится, сочинил я. Я ее играю как свои сочинения. Это страшно шокировало критику».

И: «Почему вы обратились к старинной музыке?» - «Потому что мне не нравилась советская власть - вас устроит такой ответ? Вся моя жизнь была протестом против советской власти. Этому служила додекафония, хотя и не только она. Она не была политическим актом, она была музыкальным действием.»

Конечно, в этих высказываниях есть доля фрондерства в условиях советского прессинга тех лет. Но дело в том, что Волконский создавал - и в композициях 1960-х годов, и в клавесинном исполнительстве - настоящие шедевры; он изучал серийные системы - и писал музыку, полную сокровенности, обнаженной страстности и красоты; изучал старинную музыку - и словно впервые воплощал на клавесине хрестоматийные сочинения Баха, французов, английских вирджиналистов, Фрескобальди... В 1960-70-е годы, когда еще не вошли в обиход «исторические» модели клавесинов, копии подлинных инструментов (по крайней мере, в СССР они полностью отсутствовали), и немногие клавесинисты (а Волконский был первым, давшим в 1959 г. сольный концерт) пользовались инструментами из ГДР с педальным управлением и однообразным звуком, единственными средствами выразительности были регистровка (органного типа) и агогика. И в той и в другой Волконский не только достиг огромного мастерства; он был бунтарем против правил, смутьяном, лихим на выдумки изобретателем (это относится и к его органным интерпретациям, выпущенным в серии «Тысяча лет музыки» фирмой «Мелодия»), применившим тембры регистров как инструменты маленького оркестра, любившим противопоставление крайних, контрастных звучностей 4-х- и 16-ти-фугового регистров. В регистровках он пользовался всеми возможными комбинациями четырех регистров, их лютневых модификаций и самыми невероятными микстами. Что же касается агогики - фразировки, выбора и гибкости темпов, свободы обращения со временем - здесь он был непревзойденным мастером, чутко реагирующим на очень важные для него вехи в тексте, как бы «сочиняющим» форму пьесы заново. Масштаб временных растяжек, дикция произнесения фраз имели мало общего с барочной риторикой, аффектами; скорее, это был своеобразный вариант очень гибкого позднеромантического высказывания в духе магической властности Фуртвенглера или Менгельберга - исполнение-акция, соответствующее великости играемой музыки (послушайте, например, Сарабанду из 1-й Французской сюиты). А его замечательное чувство юмора, танцевальной прихотливости, дразнящие акценты, придающие исполнению характерность, психологичность (Гавот и Менуэт из 4-й сюиты)! Но главной чертой его исполнительского стиля, как мне кажется, была пластика музыкального жеста, чувство фразы, в которой были и напряженное инто-нирование, и дыхание разной длины и периодичности, и остановки, столь похожие на паузы-ферматы в его серийных сочи нениях «Сюита зеркал» и «Жалобы Щазы». Как прозорливо заметил в 70-е годы музыкальный журналист Соломон Волков, «его сложный исполнительский стиль, диалектически объединяющий возвышенную грусть и эксцентрику, мудрость и усмешку, конструктивный расчет и неожиданную чувствительность, представляет собой пример подлинно творческого преломления непреходящих ценностей прошлого сквозь призму сегодняшнего».

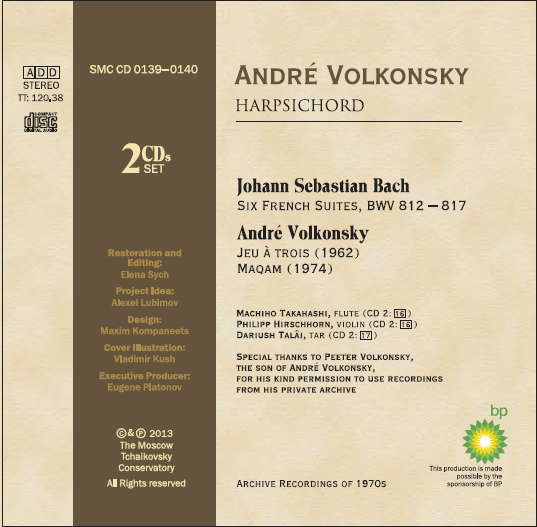

На Западе Волконский не смог примкнуть к движению «исторического исполнительства», считая, что аутентичным является только инструмент, что соблюдение правил из теоретических трактатов сковывает живую индивидуальность и автора, и исполнителя. «Я окончательно пришел к выводу, что нельзя играть то, что написано. Теперь я скорее думаю, что исполнитель должен играть то, что не написано». В том, что столь далекие от «аугентистов» записи Волконского, при всем их «возмутительном» для пуристов свободомыслии, могут быть такими свежими, продуманными и захватывающими, убеждают нас записи Шести Французских сюит И.С. Баха, публикуемые впервые.

«Игра втроем», мобиль* для флейты, скрипки и клавесина (1962). Партитуры кактаковой нет, в партиях для каждого инструмента фразы разной длины могут сочетаться друг с другом в 12 разных вариантах, согласно выбранному «маршруту», произведение может длиться и три минуты, и три часа. Первое исполнение состоялось в Малом зале Московской консерватории в сольном концерте Андрея Волконского, при участии Наума Зайделя (флейта) и Льва Маркиза (скрипка).

«Мугам» для тара* и клавесина (1974). Из книги Елены Дубинец: «Когда мне устроили фестиваль в Ла-Рошель в 1975 году, там сыграли все, что я писал до этого «в стол» и не слышал в исполнении. Кроме того, меня попросили написать новое сочинение специально для этого фестиваля. И я решил попробовать устроить встречу Запада с Востоком и посмотреть, сможет ли музыкант-европеец провести диалог с другой культурой. Мне нашли этого тариста в Иране, он ни на каком языке, кроме персидского, не говорил и нот не знал.(...) Тарист жил у меня три недели, и мы сутра до вечера играли, пока не достигли договоренности. Там есть моменты импровизации, но все было обговорено. В музыке слышно, что это (...) на основе очень четкой формы». - «Остались ли вы довольны этим опытом?» - «В общем, да. Но я решил, что такое больше повторять нельзя, и сама идея мне показалась ложной. Не надо устраивать глобализацию.»

Алексей Любимов